Product

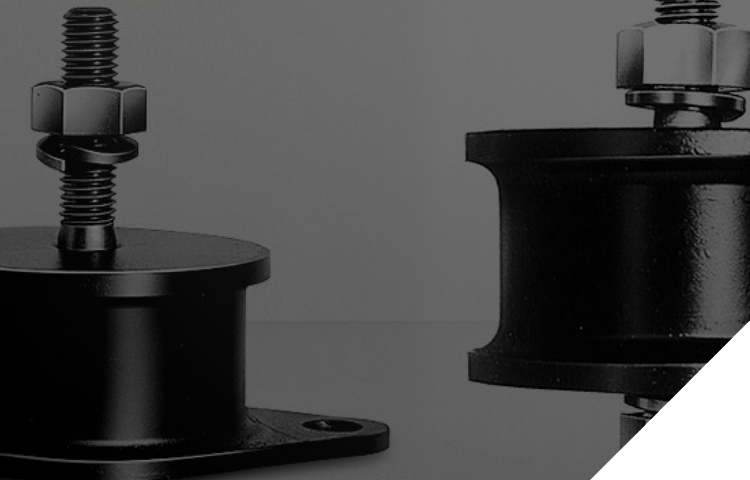

産業用防振ゴム

製品概要

概要

産業用の防振ゴムは主に、自動車以外の建築建機、大型/小型船舶、鉄道向け軸ばねなどのエンジン、サスペンション、その他の箇所に幅広く使用され、用途に応じて設計開発、改善を行いお客様のニーズに合わせた製品をご提供しています。

主に、機械の運転により発生する振動を基礎に伝えない様に防振対策をするものと、基礎に振動があり、それを機械側に伝えないようにする2通りの用途として利用がされています。

建機向け

建築業建機向けの防振ゴムはエンジンマウントやサスペンションなどの多岐にわたり活用されてます。特に振動が大きい建機機械では、防振ゴムは乗員の乗車時の快適性を向上させます。

船舶向け

船舶に搭載される推進電動機などは、船体に取付ける際にその基礎部分に防振ゴムが使用され船体と基礎部分の衝撃緩和の役割を担います。その他にもエンジンマウントなどにも大型の防振ゴム製品が使用されます。

鉄道向け

鉄道車体を支持する台車上に配置され、各方向のバネ性能、防振性能、変位性能を発揮し、乗り心地向上に寄与しています。

製品一覧

産業用防振ゴム 製品概要

産業用防振ゴムは自動車以外の用途に応じて様々な機器に利用されます。建築建機のサスペンションやトラック、バスなどのエンジンマウント、大型船舶むけのエンジンマウントなど、自動車に比べてより大きな振動を緩和するものが多く、製品も大型のものが多くなります。

建機向けエンジンマウント/サスペンションブッシュ

ショベルカーやダンプカーなどの建築用の建機の防振ゴムとして活用されます。エンジンマウントはもちろん、各種可動部のサスペンションブッシュとしても広く使われています。

大型船舶向けエンジンマウント

大型船舶は大きければ大きいほどエンジンが発する振動が大きく、エンジンからの振動を基礎部分に伝わらないよう組み込みます。

製品概要

製品一覧

株式会社プロスパイラ

〒212-0013

神奈川県川崎市幸区堀川町580

ソリッドスクエア3階

TEL:044-379-1810

FAX:044-520-8008

※ 上記窓口にてお客様からご提供いただくお名前、メールアドレス等の個人情報は、製品のお問い合わせ、ご意見、ご要望およびカタログのご請求にお応えするなどのサービス業務にのみ利用させていただきます。